今から400年以上の前の秀吉の時代、蛤の貝殻は薬入れなどの容器として利用されていました。貝殻は当時既にはまぐりの名産地であった伊勢桑名から船で商人の町大坂へと運ばれ、現代でも製薬会社が軒を連ねる淀屋橋近くの道修町で下ろされては薬入れとなり、さらに淀川を遡って京都では紅入れや貝合わせに利用されたそうです。

伝え聞くところによると、当時貝新の祖先たち桑名の商人は、その船旅で日持ちのする煮しめたはまぐりの身を携帯していましたが、それを見た大坂最初の寄港地である佃村の漁師からその製法を問われ、伝授したと伝えられています。

その後、徳川の江戸開府にあたって佃村の漁師が移された江戸湾の埋立地が佃島と呼ばれ、漁師が持ち込んだ魚介類の煮しめは佃煮と呼ばれるようになり、製造方法も変わっていったようです。

もともと桑名の浜から沖合いにかけては木曽三川の淡水と海水がほどよく混じり、貝類がよく獲れました。

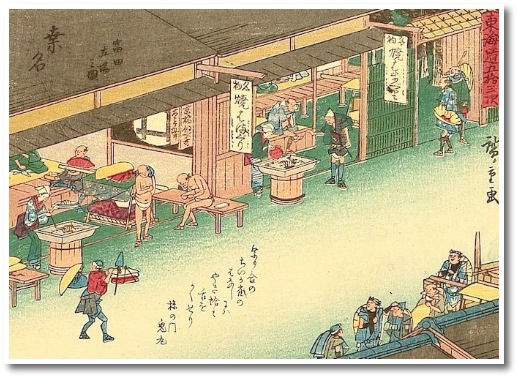

特に蛤は“浜の栗”と呼ばれるほど色艶が良く、徳川の将軍に献上されるほどでした。「その手は桑名の焼き蛤」という洒落で有名な焼き蛤は、桑名宿の名物となり、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも登場します。

「しぐれ蛤」は当初“煮蛤”と呼ばれていたのを10月の時雨(しぐれ)の時期のものが一番美味しいという理由で俳聖・松尾芭蕉の高弟、各務支考によって「しぐれ蛤」と命名されました。